野菜不足は体の不調をまねく?

スタッフブログ

ダイエット

健康

栄養

はじめに

野菜はビタミン・ミネラル・食物繊維など、健康維持に欠かせない栄養素を豊富に含んでいて、不足するとさまざまな不調を引き起こします。野菜不足による体調不良を防ぐためには、必要な栄養素を摂るための方法を理解することが重要です。

この記事では、野菜不足が引き起こす問題や原因、1日に必要な野菜の量、野菜不足を解消する方法などについて解説します。野菜不足を克服して健康的な生活を送りたい方は、ぜひ参考にしてください。

野菜が不足するとどうなる?

野菜はビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養素を多く含む食物です。なかには体内で合成できない栄養素もあり、不足するとさまざまな体の不調を引き起こします。

野菜が不足すると、以下のようなことが起こる可能性があります。

- 便秘になる

- 肌の調子が悪くなる

- イライラする・怒りっぽくなる

- 疲れが取れにくくなる

- 貧血を起こしやすくなる

- 体調を崩しやすい・風邪をひきやすくなる

- 生活習慣病のリスクが高まる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

便秘になりやすい

野菜が不足すると食物繊維の摂取量が減り、便秘になるリスクが高まります。

食物繊維には不溶性と水溶性の2種類があり、野菜に含まれるのは主に不溶性食物繊維です。不溶性食物繊維は腸内の善玉菌を増やしてお腹の調子を整えたり、腸のぜん動運動を促したりする働きがあります。

また食物繊維が不足して便秘になると、免疫機能の低下や痔を引き起こす可能性もあります。便秘予防のためには、食物繊維を多く含む野菜の摂取が重要です。

肌の調子が悪くなる

野菜不足によって、肌の調子が悪くなるケースも見られます。

野菜には、肌のターンオーバー(新陳代謝)を促すビタミンAやビタミンB、コラーゲンの生成を助けるビタミンCが豊富です。

ビタミン類が不足すると肌のターンオーバーが正常に働かず、ニキビや吹き出物の原因になったり、肌の透明感が失われたりします。

また、前述のとおり食物繊維が不足すると腸内環境が悪くなります。その結果、肌まで必要な栄養素が届きにくいため、肌のターンオーバーを阻害してしまうのです。

美肌をめざすなら外側のケアだけではなく、野菜などにより必要な栄養素を摂る内側からのケアが必要といえます。

イライラする・怒りっぽくなる

野菜に含まれるビタミンやカルシウムが不足すると、イライラしたり、怒りっぽくなるといった症状をまねきやすくなります。

ビタミンCはストレスに対抗するホルモンの生成を促し、ビタミンB1は神経の機能を正常に保つ効果があります。さらに、カルシウムも神経の興奮を抑える効果を持つ栄養素です。

これらの栄養素が不足すると気分の浮き沈みが激しくなったり、普段よりもストレスを感じやすくなったりする可能性があります。

また、集中力がなくなる、夜眠れなくなるなどの症状も、精神が不安定になっているサインです。普段と比べてイライラしていると感じるときは、野菜不足の可能性があります。

疲れが取れにくくなる

野菜不足によって、疲れが取れにくくなることも考えられます。

人間の体はたんぱく質・脂質・炭水化物をエネルギーにして動きますが、こうした栄養素をエネルギーへ変えるために欠かせないのがビタミンBです。

ビタミンBが不足すると、体内のエネルギーがつくられにくくなるため、疲れやすくなったり、だるさを感じたりします。

また、疲れの原因である活性酵素を取り除くビタミンCが不足することによって、疲労回復もしにくくなります。

これらの栄養素が足りない状態だと、いつまでも疲れが取れずに老化が進む恐れもあるため注意が必要です。

貧血を起こしやすくなる

野菜不足で貧血を起こしやすくなる可能性もあります。

貧血にはいくつかの種類がありますが、代表的なものが鉄欠乏性貧血です。体内の鉄分が不足して起きるもので、顔色の悪さ・だるさ・動悸などの症状が出ます。

鉄分には、体内への吸収率の高いヘム鉄と、吸収率の低い非ヘム鉄があります。ヘム鉄はレバーや赤身肉などの動物性食品に多く、非ヘム鉄は野菜などの植物性食品に多いため、バランス良く摂取することが重要です。

また、野菜には鉄の吸収率を高めるビタミンCや、赤血球の生成を助ける葉酸も含まれています。貧血予防のために、野菜は重要な役割を果たしているといえるでしょう。

体調を崩しやすい・風邪をひきやすくなる

野菜不足によって体調を崩したり、風邪をひきやすくなったりすることもあります。

人間の体には、ウイルスや細菌から体を守る免疫という機能が備わっています。免疫力は睡眠不足やストレスなどさまざまな原因で低下しますが、その一つがビタミンやミネラルの不足です。

野菜には、風邪をひきにくくするビタミンやミネラルが含まれます。

- 粘膜を丈夫にして菌の侵入を防ぐビタミンA

- 白血球の働きを強化するビタミンC

- 免疫細胞の働きを活性化させる亜鉛

野菜を摂ることで栄養状態が良くなると免疫力も上がり、体調を崩しにくくなります。風邪を頻繁にひくという方は、野菜不足が原因かもしれません。

生活習慣病のリスクが高まる

野菜不足は、生活習慣病のリスクも高めます。

生活習慣病とは、食事・喫煙・飲酒などの生活習慣で引き起こされる疾患のことです。生活習慣病には高血圧や骨粗鬆症、糖尿病などが挙げられます。

野菜が不足した食生活を続けると必要な栄養素が十分に摂れず、さまざまな病気を引き起こします。例えば、塩分を体外にだすカリウムの不足は高血圧、骨を形成するカルシウム不足は骨粗鬆症の原因の一つです。

また食物繊維は糖質の吸収を遅らせる、血中コレステロール値を下げるなど、生活習慣病予防に多くの効果が見込まれるため、野菜などによる摂取は欠かせません。

野菜不足になる原因

健康を意識していない限り、普段の生活ではついつい野菜不足になりがちな方も多いでしょう。野菜不足になる主な原因は、以下のとおりです。

- 外食が多い

- 料理するのが面倒

- 1日の食事の回数が少ない

- 少食で多くを食べられない

- 野菜の値段が高い

それぞれ詳しく説明します。

外食が多い

普段から自炊をせずに外食が多いと、野菜不足になる可能性があります。

外食では、自分が好きなもの・食べたいものを優先してしまう方も多いと思います。そういった場合、野菜の少ないメニューに偏ってしまいがちです。

外に出ている時間が長くて外食せざるを得ない、もともと外食が好きといった方は、いつも選ぶメニューに野菜は入っているか、野菜が不足していないか注意する必要があります。

料理するのが面倒

「料理が苦手」「料理後の片付けをしたくない」「仕事が忙しくて食事は買ったもので手早く済ませたい」といった方の場合、野菜不足に陥る可能性があります。

コンビニやスーパーなどで売られているインスタント食品は安くて手軽に作れます。人によっては食材を買って料理することは大きな負担にもなるため、料理が苦手な方や手早く済ませたいといった方の場合は偏ってしまう可能性があります。

インスタント食品に頼りすぎてしまうと、野菜の少ない食事になり、野菜不足を引き起こしてしまいます。

1日の食事の回数が少ない

1回の食事で摂れる野菜の量は限られているため、食事の回数が少ないと野菜不足になる場合があります。

朝に時間がなくて朝食を抜いている、ダイエットのために晩ごはんを抜いているなど、理由はさまざまです。

食事の回数が少ない日が長く続くと、野菜不足の状態も悪化していく可能性がある点に注意する必要があります。

少食で多くを食べられない

食事の回数だけでなく、少食で多くを食べられない、1回あたりの食事量が少ないといった場合も野菜不足になる原因の一つです。

もともと少食で量が食べられない方の場合は、当然、摂れる野菜の量も減ってしまいます。キャベツなどの葉物は、熱を加えることでかさが減って生で食べるときよりもたくさん食べることができます。

それでも足りない場合は、1日に必要な栄養素を把握し、1度の食事に摂れる栄養素のバランスをみつつ、栄養補助食品やサプリメントなどを活用して足りない分を補う必要があります。

野菜の値段が高い

野菜の値段が高く十分な量を買えないことで、野菜不足になっている場合があります。

特に、野菜は気候や災害の影響で毎年の収穫量が変わり、収穫量が少なかったものは価格が高騰しがちです。

野菜の値段が高いから買うのを控えている、お惣菜などを買うときに、値段の高さから野菜の種類や量が少ないものを選んでしまうといった理由で、十分な栄養素を摂れていない可能性があります。

1日に必要な野菜の量はどれくらい

厚生労働省の「健康日本21(第三次)」では、成人が1日に摂取する野菜の目標値は350gとされています。小鉢1皿分の野菜は約70gのため、小鉢で考えるとおよそ5皿が目安です。

しかし、同省の「令和4年 国民健康・栄養調査結果の概要」を見ると、実際の摂取量は男性で277.8g、女性で263.9gにとどまっており、およそ小鉢1皿分の野菜が足りていません。

また、目標値の350g以上を摂取している方の割合は男性で平均28.9%、女性で24.8%と、いずれも3割を下回っています。7割以上の方が野菜不足の状態といえます。

小鉢1皿分を身近な野菜で表すと、以下のとおりです。

- トマト 中くらいの約2分の1

- ほうれん草 約3株分

- きゅうり 中くらいの約1本分

- なす 12cmくらいの1本分

- 玉ねぎ 中くらいの約4分の1

自分の野菜摂取量が目標値と比べてどれくらい足りてないか、まずは具体的にイメージしてみましょう。

野菜から摂れる栄養素

野菜を摂取することで得られる栄養素は多岐にわたり、代表的なものは以下のとおりです。

- ビタミン

- βカロテン

- ミネラル

- 食物繊維

- カリウム

それぞれ詳しく説明します。

ビタミン

ビタミンは、人体のエネルギー源となるたんぱく質・脂質・炭水化物の三大栄養素の働きをサポートする栄養素です。体内では合成できないものが多いため、食事など外からの摂取が欠かせません。

野菜から摂れる主なビタミンと役割、多く含む野菜を以下にまとめました。

| 種類 | 役割 | 多く含む野菜 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 免疫機能を向上肌のうるおい保持 | にんじん・ほうれん草・かぼちゃ |

| ビタミンC | コラーゲン生成鉄分の吸収を促進ストレス緩和 | カラーピーマン・ブロッコリー・菜の花 |

| 葉酸(ビタミンB9) | 皮膚の粘膜を強化 | ブロッコリー・枝豆・芽キャベツ |

| ビタミンE | 免疫機能を向上血流を改善 | アボカド・かぼちゃ・大豆 |

| ビタミンK | 骨粗鬆症を予防 | ブロッコリー・モロヘイヤ・ほうれん草 |

ビタミンは、人体の機能を正常に保つためにさまざまな働きをしていることが分かります。

効率よく栄養を摂取するためには、特定のビタミンや野菜に偏るのではなく、バランス良く食べるようにしましょう。

βカロテン

βカロテンはにんじん・かぼちゃ・ほうれん草などの緑黄色野菜に多く含まれる、オレンジ色の色素成分です。

レバーなどの動物性食品に含まれるビタミンAは体内に残りやすく、過剰摂取すると体に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、βカロテンは体内に入ると必要な分だけビタミンAに変化し、過剰な分は排出されます。

また、βカロテンには、強い抗酸化作用があるのが特徴です。体内で活性酸素が過剰に生成されると、シミやしわなどの老化現象や動脈硬化の原因になります。βカロテンはこの活性酸素の発生を予防し取り除く作用があるため、美肌作りにも効果的です。

ミネラル

ミネラルとは、私たちの体をつくる四元素(酸素・炭素・水素・窒素)を除いたすべての元素のことです。人体の骨や歯を形成したり、神経や筋肉の機能を調整したりと、生命活動を維持するための重要な役割を持っています。

野菜から摂れる主なミネラルと役割、多く含む野菜を以下にまとめました。

| 種類 | 役割 | 多く含む野菜 |

|---|---|---|

| カルシウム | 骨格を形成出血を予防 | パセリ・モロヘイヤ・紫蘇 |

| マグネシウム | 骨や歯を形成酵素を活性化 | 切り干し大根・ほうれん草・枝豆 |

| リン | 骨や歯を形成細胞の働きを調整 | わらび・しいたけ・そらまめ |

| 亜鉛 | 免疫機能を向上ホルモンを分泌・調整 | 切り干し大根・枝豆 |

| 鉄 | 全身に酸素を運ぶ | 小松菜・ほうれん草 |

ミネラルは体内で合成できないため、食物など外から摂取する必要があります。

また、種類によって吸収率や摂取できる食品が異なります。さまざまな食品からバランス良く摂るようにしましょう。

食物繊維

食物繊維とは、小腸で消化吸収されず、大腸まで届く成分です。そのため便のかさを増やして排出を促したり、大腸の腸内細菌を増やしたりする効果があります。

また、血糖値の急激な上昇を抑え、血中コレステロール値を下げる作用もあります。

食物繊維は動物性食品にはほとんど含まれないため、野菜などから摂取しなければなりません。食物繊維が多い野菜には切り干し大根・モロヘイヤ・ごぼうなどがあります。

便秘がちな方やコレステロール値が気になる方は、野菜を積極的に摂取しましょう。

カリウム

カリウムはミネラルの一種で、体内の浸透圧を調整する働きがあります。

ナトリウムを排出しやすくするため、塩分の摂りすぎ防止に役立ちます。むくみに悩んでいる、またはダイエット中の方におすすめの栄養素です。

カリウムが多い野菜にはパセリ・ほうれん草・さといもなどがあります。意識して取り入れてみましょう。

なお野菜には、ここまで説明した栄養素の他にも、老化を抑える働きのあるポリフェノールや、筋肉量を維持するアミノ酸など、健康な体に欠かせない栄養素が多く含まれています。

野菜不足を解消する方法

野菜が栄養豊富で健康に良いことは分かったものの、実際にどうやったら野菜の摂取量を増やせるのか悩む方もいるでしょう。

野菜不足を解消するには、以下の方法があります。

- 作り置きをする

- ジュース・スムージーにしてみる

- メニューの選び方を考える

- 主食を変えてみる

- サプリメントを取り入れる

- 青汁を取り入れる

それぞれ詳しく説明します。

作り置きをする

野菜を使った料理は忙しくてつくる時間がない、疲れてつくるのが面倒といった場合は、休日などに作り置きをしておきましょう。

例えば、切り干し大根やきんぴらごぼうなどの常備菜は、多くつくって冷凍しておくと一カ月程度は保存できます。「あと1品ほしい」というときにも便利です。

キャベツをカットしておく、ほうれん草を茹でておくなど簡単な下ごしらえをしておくだけでも、平日でもすぐ料理に取りかかれて時短になります。市販のカット野菜や冷凍野菜は下処理済みなので、調理時間をさらに短縮できます。

また野菜たっぷりのポトフや豚汁など、野菜をメインにしたメニューにするのもおすすめです。冷蔵庫に入れておけば数日間保存できるため、野菜の摂取量も増やせます。

ジュース・スムージーにしてみる

生の野菜や料理が苦手な場合は、ジュースやスムージーにしてみるのも方法の一つです。

生野菜をミキサーにかけてつくる場合は、加熱すると壊れてしまう酵素やビタミンCをそのまま摂取できるのが魅力です。

また、野菜ばかりでは苦みが強く飲みにくいため、果物も一緒に入れると良いでしょう。ただし、果物は糖分が多いため摂りすぎには注意してください。

市販の野菜ジュースやグリーンスムージーは手軽に摂取できますが、加工する際に一部の栄養素が失われていたり、糖分や塩分が加えられていたりします。あくまでサポートとして利用しましょう。

メニューの選び方を考える

普段から外食やお惣菜を買って帰ることが多い場合、メニューの選び方を変えてみましょう。

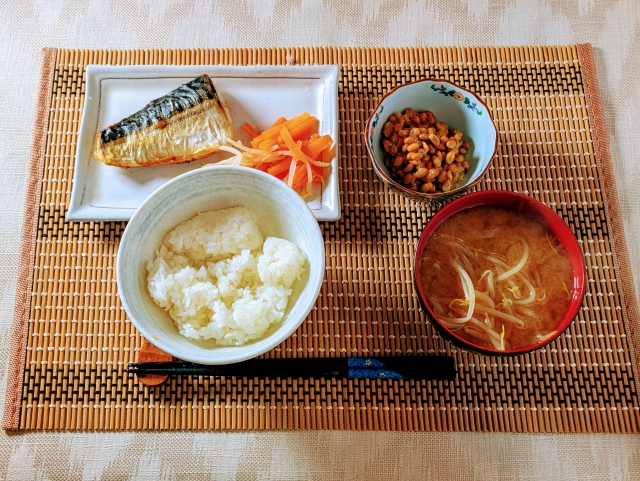

これまで外食でめん類や丼もの、洋食などが多い方は、野菜サラダやスープを1品追加したり、和風の定食を選んだりすると野菜の摂取量を増やせます。

コンビニやスーパーでも、野菜を使ったお惣菜やサラダが豊富に揃っています。1食につき小鉢1〜2皿分の野菜を添えることを意識して選んでみましょう。

主食を変えてみる

主食である白米をより健康的なメニューへ変えることにより、野菜以外の食品から必要な栄養素を摂ることが可能です。

例えば、野菜に豊富な食物繊維は、玄米やオートミールに多く含まれています。

玄米は炊飯器で炊く以外にも、パックご飯やおにぎりで気軽に取り入れられます

また、オートミールは牛乳やヨーグルトをかけてそのまま食べる他、電子レンジで調理してご飯のような食感にもできます。

白米にこだわりがない場合には、玄米やオートミールを検討してみましょう。

サプリメントを取り入れる

野菜に含まれている必要な栄養素をサプリメントで補うこともできます。

「1回に多くの量を食べるのが難しい」「野菜の料理をつくるのが面倒」「野菜の味が苦手」という方にとっては、手軽に取り入れられる方法です。

栄養素ごとに商品の選択肢が豊富にあるため、サポートしたい機能に応じて選びやすいのもポイントです。

ただし、サプリメントさえ飲んでいれば野菜の代わりになるというわけではありません。あくまでも補完的な役割として、食事に注意しつつ上手に利用しましょう。